carrièrE & formation -

Apprendre ou comprendre?

Quand on a dix ans, on rêve de tout savoir comme Larousse; à vingt ans, on met les bouchées doubles pour entrer au Guinness; à quarante ans, on tente de poser des colles aux Nobel; c’est vers cinquante ans que viennent les premiers doutes sur «l’excellence» des savants modèles; puis, en fin de carrière – quand on pose les plaques et qu’on ne doit plus «faire comme» – on découvre que ceux qui savent tout… savent tout faux. Alors, après trois quarts de siècles sur Terre, qu’a appris un journaliste (indépendant) quand il joue les prolongations? Si la vie est une école, c’est surtout une école de survie contre le courant… d’air.

Au fur et à mesure des modes qui changent – en politique, mais même dans le domaine savant – et blasé de voir des héros déchus à force d’«arriver», on perd la foi plus d’une fois. Mais au feu de l’action, on se forge trois bons outils de survie qu’on ne trouve pas au catalogue.

«D’accord!», ça ne dit rien

Premier outil – moral – de survie mentale, inventé par Socrate: ne pas avoir peur d’être mal vu! Car c’est ce besoin d’être du bon côté – celui du public ou celui de ses pairs – qui nous fait trahir la pensée dans l’œuf. Qu’on ne parle pas toujours «vrai» en famille ou au bureau, c’est normal: se mettre à dos trop tôt ses parents (ou trop tard son époux/se), c’est risqué. Toujours dire ce qu’on pense, et d’abord, penser contre son milieu, cela rend la vie dingue. A soi et aux autres, comme le montre la série télé «Iris», à qui on a déjà fait un clin d’œil dans un autre numéro.

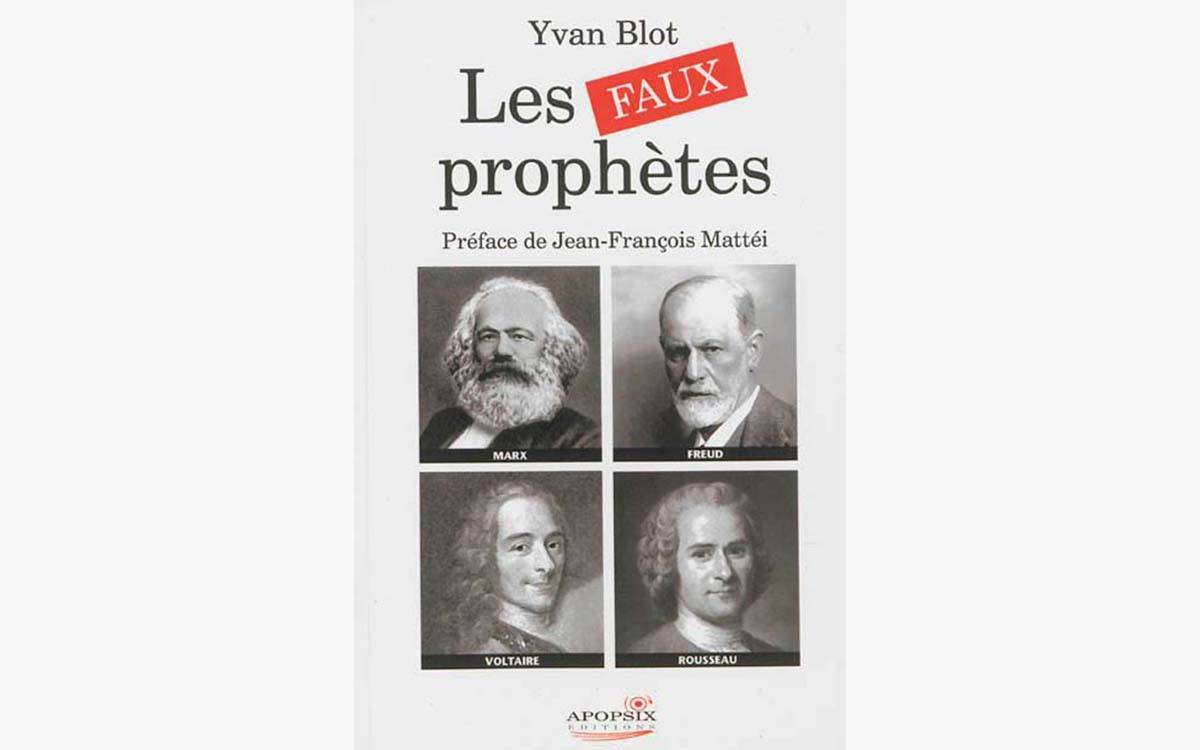

Quand on ne croit plus aux vertus de l’école, quand on ne tient plus le peuple pour pur, quand on ne hurle pas les bons slogans, quand on voit plus d’intox que de génie dans l’art, quand on pense que l’amour égare plus que la haine, quand on doute même du combat des «victimes», quand on se méfie de la «science citoyenne», quand on est excédé par la «société civile» et ses «luttes intersectionnelles», on se sent bien seul. Un «psy» du genre «pas dans la ligne» a dit un jour – à la fin d’un topo – que «rompre avec ses pairs – pour penser par soi-même – est la chose la plus dure qui soit». Alors, même sans le génie d’un Copernic qui défia les idées du temps ou le courage d’un Castellion que Genève honore avec cinq siècles de retard, mieux vaut tenir tête aux opinions «populaires» en l’attente d’une intime conviction.

La science est normative par nature

Deuxième outil: un grattoir pour voir – en début ou fin de saison – si les sciences «dures» le sont d’acier ou de glace. Les erreurs les plus fatales – car ce ne sont pas des mensonges – se cachent sous les savoirs les plus clinquants. Il faut avoir travaillé dans la presse technique pour l’apprendre peu à peu à ses dépens. «L’architecture client-serveur, c’est l’avenir»… ou «Les bases de données relationnelles relient tout»… «Bond dans les puces avec le nouveau méga-bus»… «La médecine personnalisée, révolution dans la santé»… «Chaque franc mis en hi-tech en rend cent»… «La masse monétaire de la Fed va faire chuter le dollar»… des assertions encore plus dures à défier que celles sur «l’infaillibilité pontificale» ou «les avancées de la Roue de l’Histoire».

Les ingénieurs éprouvés qui réalisent des exploits techniques ne peuvent pas s’éloigner de leur discipline pour prendre du champ. C’est ainsi que les géants de l’informatique se sont faits déclasser par des bricoleurs de garage et que deux grandes biotech bardées de Nobel ont capoté rien que dans notre ville. Les «compétences techniques» sont un levier en temps «normal», mais bloquent le volant dans les virages ou font du verglas au dégel.

Les médias ont peur d’être libres

Troisième outil: se méfier des «médias sérieux» trop sûrs de leur «qualité». Dans les savoirs durs, la presse peut encore moins jouer les garde-fous que dans la vie civique. Par la force des choses, la presse professionnelle partage la culture des ingénieurs; en moins savants, si bien que même les plus forts n’osent pas admettre leurs limites. «On n’y comprenait rien, mais on faisait semblant», a admis un jour une plume étoile de «Science & Vie». Et là, le bon sens n’est d’aucun secours, car «la science, c’est le bon sens pris en défaut» disait il y a peu au CERN un orfèvre en la matière. Ce qui nous mène à la troisième grande illusion: que les médias érudits soient «de qualité». Parlant d’un prestigieux quotidien de notre pays, un critique de la rubrique culture disait il y a peu: «Je ne connais rien de plus lisse… hormis une savonnette». Tout «intello» est tenté de croire qu’un média «public», «savant» ou «engagé» sera meilleur qu’un journal gratuit aux mains de marchands d’armes. Même Beat Kappeler – ancien économiste de l’Union syndicale devenu pigiste libéral – en est revenu. Et Noam Chomsky lui-même voit le meilleur média du monde dans le «Wall Street Journal».

Se former… les pieds

On pourrait poursuivre le catalogue des illusions des gens qui savent vrai et qui aiment juste. Mais les trois qu’on a mentionnées ici montrent dans quelle direction doit aller un journaliste qui veut jouer son rôle dans un monde saturé de savoir… en boucle. Or pour oser poser le pied dans ces marais ou ces déserts, il faut s’être usé les souliers un demi-siècle sur le béton des grandes avenues.

On dit qu’Athènes et Venise durent leur tonus à leur climat ingrat: une fois sorti de sa «zone de confort», on est libre d’aller au bout de ses idées.

Et pour ceux ou celles qui trouveraient excessif un tel texte – qui s’en prend aux savoirs scolaires… et surtout aux écoles de pensée – voici ce qu’en pensait Montesquieu: «Les gens qui veulent toujours enseigner empêchent beaucoup d’apprendre».