hors champ

L’Ibo, c’est le Juif à l’envers

De nos jours, pas facile de parler des questions ethniques sans qu’on entende crier «raciste»… «préjugé»… «stigmate»… Pourtant, l’histoire des sociétés a souvent été mue par les tensions ou les passions entre majorités et minorités ethniques, raciales ou sociales. Le hasard fait qu’un film sur les Ibos ou Igbos vient d’être montré à Genève: ce peuple d’Afrique a une histoire récente inverse de celle des Juifs: leur rêve de Terre Promise ayant échoué, ils sont à nouveau dispersés… à leur plus grand profit.

Pourquoi donc les sociétés humaines ne sont-elles pas homogènes? cela n’est pas facile à dire. Mais on peut inverser la question, et se demander si «homogène» veut dire «harmonieuse» ou «immobile». On a dit que l’Egypte des Pharaons fut heureuse mais statique; la «communauté des croyants» musulmans est parfois perçue de la même manière. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» – bref, un cristal sans rien d’impur – n’a pas été une utopie plus fertile. Et même chez les peuples premiers, la règle n’avait pas toujours le dernier mot: à l’Ile de Pâques (par exemple), la pression du groupe était parfois défiée lors de concours par «un individualisme exacerbé» (disent les savants). Même dans les sociétés modernes, la mode ou le couple est un jeu constant entre la norme et l’unique. Mais revenons à nos Ibos, mis en scène par le film Afaméfunà, montré au Festival Black Movie.

Comment devient-on oligarque?

On va décrire ici une Afrique que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, pour parler comme Charles Aznavour. La Guerre du Biafra à la fin des Année 60 fut un des premiers grands carnages de l’Après Seconde Guerre mondiale, avant celui du Vietnam: Médecins sans Frontières est issu de ce drame. En Afrique comme en Asie voire en Europe, on a dit que la puissance coloniale britannique reposait sur le «diviser pour régner»; il y a du vrai là-dedans, mais pas qu’un mal. On imagine souvent les pouvoirs d’antan comme de la force brute brimant la masse du peuple. Ce n’est pas si facile, et La Boétie nous le disait avec audace dès le XVIe siècle. Une clique abusive – surtout si elle est faible en nombre – doit bien se trouver des alliés: en démocratie majoritaire, le politicien flattera le peuple en l’excitant contre des groupes de nantis; mais dans les régimes despotiques, le pouvoir ménagera au contraire des minorités. L’indépendance nationale lors des années soixante a souvent été une époque de règlements de comptes. En Asie contre les Chinois des ports ou les Indiens du thé, en Méditerranée et en Afrique contre diverses minorités. On a même eu le cas cocasse d’un «Intouchable» – Ambedkar – promu par l’étude sous les nantis au point d’écrire plus tard la Constitution de l’Inde, mais ne trouvant pas à se loger alors dans la capitale.

Devoir réussir ou avoir réussi?

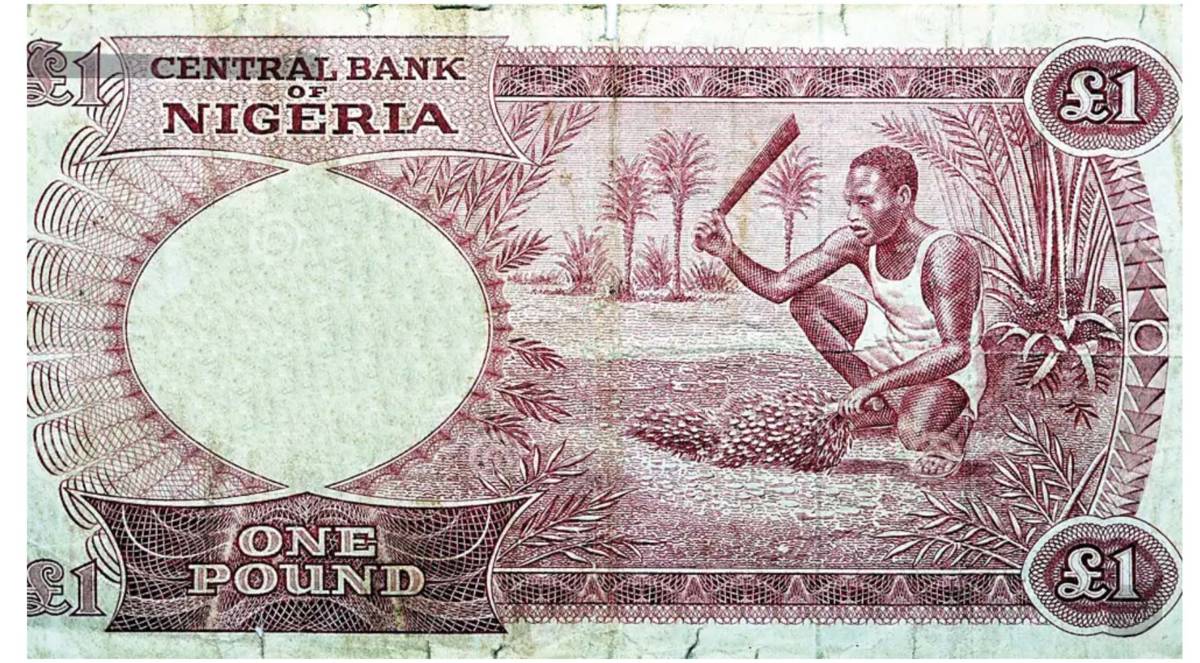

Dans le cas du Nigéria lors du départ des Anglais, les Ibos tenaient une bonne partie du commerce et des offices; face aux nouvelles majorités qui leur en voulaient, ils tentèrent de créer leur propre pays là où ils étaient en grand nombre et où gisait le pétrole: le Biafra, près du Cameroun où la France les aida. En fin de compte, l’armée «fédérale» prévalut; mais le Nigéria réintégra les Ibos… avec 20 livres (une cinquantaine de dollars d’époque?) donnés à chacun pour se refaire.

C’est du moins ce que dit une légende urbaine controversée en ligne; mais la métaphore a son pesant de moralité. Repartis de quasi-rien, les Ibos se sont serrés les coudes et ont mis au point un réseau d’apprentis qui les soude dans l’espace et dans la durée. Comme les Juifs, les Grecs, les Sikhs, les Peuls, les Basques, les Farsis, les Libanais, les Arméniens, les Yéménites… sous d’autres cieux, ils doivent faire preuve de cohésion, d’ambition, de tradition, et – quoi qu’en dise le Talmud – de fidélité à leurs clients. Ce n’est pas pour rien que les banquiers de tout temps furent issus de minorités (ou furent pris chez les esclaves) à qui on pouvait faire la peau s’ils piquaient dans la caisse.

Le colon: un réfugié?

Aux temps modernes, on vit les protestants jouer ce rôle dans l’Europe catholique, ce qui amène la question: derrière l’ethnie ou la religion, n’est-ce pas une caste, un métier, une confrérie qui se cache (du moins quand l’ethnie n’est plus isolée mais vit au sein des «autres»)? Mais pour revenir au point de départ plus haut, les Ibos montrent qu’une minorité qui veut performer est bien plus à sa place en diaspora que dans la sécession; c’est sans doute ce qu’avait compris un Sikh à qui – devant la Maison de la paix et croyant lui faire plaisir – je criai l’autre jour «Vive le Khalistan» (terre promise des Sikhs ultra): «Vous faites fausse route… je suis fonctionnaire indien».

On pourra objecter que d’autres peuples – comme les Chinois – savent être diaspora efficace, même adossés à une mère patrie dominante. Mais peut-être a-t-on tort de confondre exil, émigration, diaspora sinon colonisation. Les Arabes offrent un cas à quatre faces au moins: les Libanais sont les épiciers de l’Afrique, les Palestiniens les cadres du Golfe (voir aussi eltiqa.com), et en Israël, les Arabes ont doublé les Juifs dans les métiers libéraux… alors que les Arabes d’Europe ne jouent pas le rôle des Chinois en Asie et que leurs ancêtres communs furent maîtres du monde, tout en confiant leurs «services» à des groupes dominés.

Le Saint Esprit n’est pas Etat… bli

En tout cas, la domination – surtout numérique – est une arme à double tranchant, comme l’apprennent à leurs dépens les Israéliens (et l’apprirent avant eux les Grecs et les Arméniens): ils ne sont plus des Juifs au sens où l’étaient un Felix Mendelssohn ou un Jacques Offenbach, un Karl Marx ou un Noam Chomsky, un Marc Chagall ou un Sam Safran, un Philip Roth ou un Woody Allen, un Jonas Salk ou un Albert Einstein, un Paul Julius Reuter ou un Pierre Lazareff, voire un Disraeli ou un Rothschild ou encore les deux Simone Veil et Weil… seize noms sur mille qui disent une chose: «Etre à l’ouest force à aller de l’avant!».

Certes, Israël est un pays qui a un bon niveau en science, en hi-tech, en cinéma… mais qui est devenu bien «ordinaire», même dans son goût de la guerre (cette «normalité» était bel et bien le but des pères du sionisme). Seule l’hostilité des pays voisins et de l’opinion mondiale force cette Nation à rester un peu «différente». Mais aura-t-elle jamais l’esprit cosmopolite que les Juifs avaient quand ils étaient les Ibos de l’Europe?

Sujets qui pourraient occuper les sociologues et les ethnologues, si les premiers n’étaient pas obsédés par la thématique de l’égalité et les seconds par celle du décolonial: ils pourraient même ouvrir des pistes pour mieux cerner le succès de certains pays – comme le Japon et même les Grands-Bretons – qui jadis firent leurs premiers pas comme pirates.