carrière & formation

Les professeurs sont-ils éducables?

Ce numéro est un Spécial Formation, comme d’habitude en fin de mois; et comme à chaque fois, on va mettre en ordre les faits récents pour voir s’ils confirment ou infirment l’hypothèse qui – depuis des lustres – sert de fil conducteur à cette rubrique; à savoir que…

…L’école – même au niveau supérieur – reste assez… primaire; et son rôle – malgré toutes les réformes – est d’être «si belle en ce miroir», surtout aux yeux de ses Faust et de ses Castafiore.

5000 ans de malentendu

La semaine dernière soit un numéro avant l’heure, Hors Champ faisait déjà un clin d’œil au sujet: on y parlait d’une revue «Je sais tout» qui – il y a plus d’un siècle – avait été rendre visite à l’impératrice de Chine. Au moment où la journaliste allait prendre congé, l’impératrice lui proposa de lui dédicacer une calligraphie; la journaliste fut un moment empruntée, puis trouva le thème parfait: «Pouvez-vous écrire en chinois le nom de ma revue?». Au tour de l’impératrice d’être embarrassée: traduire mot à mot eût signifié que la revue française en disait plus que les cinq mille ans quatre mille livres de Chine; après avoir hésité entre «éducation» et «culture générale», l’impératrice opta pour «omniscience» (de nos jours, on aurait ces dilemmes entre Google, Wikipédia, ChatGPT et Gallica). On retrouve là les ambiguïtés souvent signalées dans Spécial Formation: éducation, instruction, érudition, formation, information, qualification, connaissances, sans parler de sagesse, savoir, idées ou pensée… sont parfois synonymes et parfois antonymes.

Ce qui est le cadet des soucis de ceux qui en font la leçon: pour la plupart des «professionnels» de l’enseignement, école ou maître reste synonyme d’apprentissage. Moralité: l’enseignement est affaire trop sérieuse pour être laissé aux enseignants; c’est du moins ce que dit une sommité mondiale – venue de Harvard pour mettre les pieds dans le plat.

200 ans de monologue

«Confessions of a converted lecturer: from teaching by telling to teaching by questioning», tel fut l’intitulé – sans ambiguïté, celui-ci – d’Eric Mazur à l’auditoire de l’Ecole de physique de Genève le 6 février. Auditoire plein à craquer, bien que les absents fussent encore plus remarqués que les présents venus toutes oreilles déployées (mais vite forcés à sortir leur langue de sa poche). Les absents les plus notables furent tous les pédagogues de notre République: professeurs du Département de l’instruction publique, chercheurs à la Faculté des sciences de l’éducation… Certes, l’orateur était un scientifique, et l’Ecole de physique avait mobilisé ses troupes sur les gradins; mais le propos était du plus haut intérêt… public.

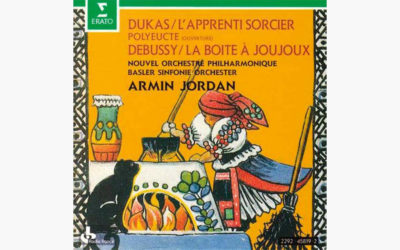

A savoir, l’inanité et l’inefficacité du cours magistral et du déluge de logos savant: la parole est d’air plus que d’or, c’est ce qu’a prouvé un cas simple de pierre et d’eau. L’orateur réussit à prouver à une salle de physiciens que même un simple problème d’Archimède – sur le volume et la masse – dépassait l’entendement de ceux qui avaient trop étudié. Pas bien sorcier, mais à sa manière, Eric Mazur rééditait l’exploit de l’œuf de Colomb ou du Nœud gordien d’Alexandre. Car c’est moins ce qu’Eric Mazur dit ce jour-là – il n’était pas le premier – que l’efficacité de sa simplicité et la sincérité de ses «confessions» qui mit le public en émoi.

1000 ans d’échecs

Une fois le tabou brisé – celui du culte au prof et à son savoir -, reste une question toujours aussi coriace: les travers de la scholastique et de l’académisme ont été dénoncés depuis les débuts de l’école: un des premiers textes connus est la complainte d’un élève à Sumer. Puis Socrate ironisa sur les faux-semblants. Surtout, depuis mille ans, Rabelais, Montesquieu, Ferrer, Montessori, Freinet et Mitra montèrent au créneau, puis Meirieu avec le Cresas et même un groupe à Malagnou… et pourtant, les écoles libérées sont en crise aussi grave que les écoles officielles ou que l’éducation parentale. Le seul canal qui ait changé la donne – pour le meilleur ou pour le pire – est le Net, qui doit peu aux pédagogues. C’est d’ailleurs une des questions les plus cruciales mais les plus boudées de l’éducation que celle du positionnement de l’école obligatoire face au nombre croissant de canaux d’information alternatifs: livres et musées, médias classiques ou électroniques, sans parler des voyages avec ou sans zigzags qui «forment la jeunesse».

Pourquoi d’ailleurs les autorités scolaires se poseraient-elles la question, quand elles disposent de l’arme absolue du monopole: l’école obligatoire jusqu’à 18 ans et le sésame des diplômes? Et pour tuer les germes, elle tente peu à peu de mettre la main sur l’écran (malgré l’échec – jamais étudié – de la télévision éducative)? C’est sans doute parce que ses murs sont en béton qu’elle ne craint plus les Cassandre à la Ivan Illitch.

100 ans d’oubli

On dira que tout de même l’école a fait faire un bond par la quantité: des milliards de jeunes s’y «acculturent»; mais Pisa a ses doutes, ce dont profitent Apple et ses écrans. Plus que jamais, les compétences sont coincées entre le «Rien savoir sur tout» des humanistes et «Tout savoir sur rien» des spécialistes, car voyons les choses en face: même avec l’école jusqu’à 18 ou 25 ans, que reste-t-il chez les jeunes de ces savoirs sans fin? En langues, même les plus vivantes, l’allemand est mort, et l’anglais de cuisine qu’on parle par la force des choses doit plus aux vacances qu’à l’étude. En sciences, l’anecdote d’Archimède ci-dessus en dit long… c’est encore pire en chimie entre CO et CO2 ou entre H2O et H2… sans parler du quantum dont on fait grand cas dans les pubs du tram mais qui ne se montre guère même en Matu sciences (a-ton admis au colloque ad-hoc).

En maths, on n’est pas à un zéro près: même les simples ordres de grandeur échappent aux adultes (ce dont usent et abusent les pro du «plaidoyer»). Passons à l’histoire, elle se réduit à des «brèves de comptoir»: «La guerre la plus sanglante de tous les temps? Gaza!» (vrai propos d’élève). Quant aux humanités, elles ne nous aident guère à saisir ce que se disent Didon et Enée ces jours au Grand-Théâtre; et j’admets n’avoir saisi Lessing que grâce à une manif sur Gaza.

30 ans d’intox

Quant aux adultes «pro», la «formation continue» leur inculque plus les modes de comm’ du jour que de la science solide: chez Reuter, on ne sait plus qui était Paul Julius et à Médecins sans frontières, on n’a jamais entendu parler de Rony Brauman. Ces jours à l’Aéroport, des «experts» croyaient dur comme fer que le «bio» des «biocarburants» les rendait plus écologiques que les «carburants fossiles».

Doit-on en conclure que les «checklists» de la comm’ soient désormais les seuls compétences requises pour «faire son travail» au plus haut niveau? C’est en tout cas le sentiment qu’a un journaliste en traînant de la Chancellerie au Palais Eynard, de l’Université au Musée d’ethnographie, du Palais des Nations à Palexpo, du CERN à l’Aéroport, de l’Ecole de Musique au Campus santé et de la Maison de la paix à celle des associations… Au point que ledit journaliste se sent soudain en sueur: «Et moi, suis-je sûr de ne point avoir le virus?».

10 ans de sommeil

Des idées folles sur l’école, seul l’Ecolint osait en ouvrir la boîte une fois l’an lors d’un forum éducatif mis de côté pendant dix ans… mais son réveil est prévu ce 22 mars (ecolint-institute.ch/en/events), comme on faisait à Nanterre. Moins rapide dans le rêve, le Bureau international d’éducation de l’Unesco fête son centenaire cette année: il avait disparu du radar depuis un quart de siècle, ayant laissé tomber son grand sommet ministériel, et ne se donnant même jamais la peine de parler aux médias du Palais des Nations. Mais soudain, grâce au baiser de l’Université, le beau au bois dormant se réveille et se lance tête baissée dans une année de célébrations (voir unige.ch/lejournal/ evenements/printemps-2025/bie/).

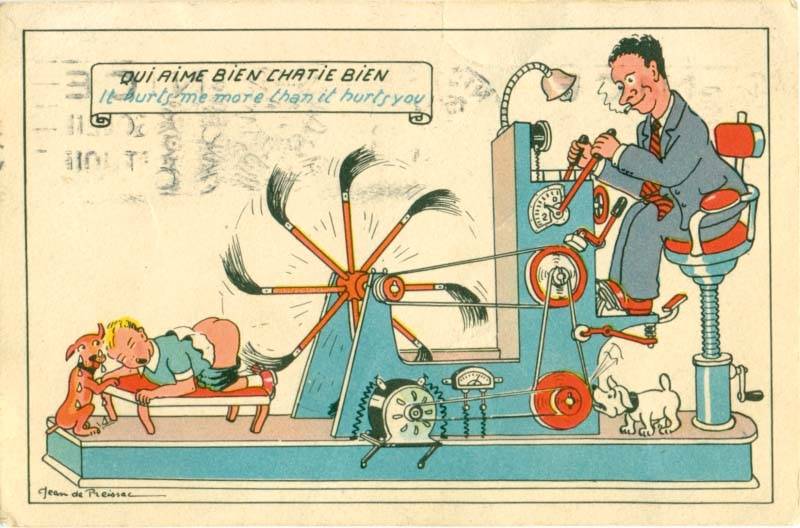

Curieux, le Centre Piaget de la Faculté semble snobé par le Bureau, alors que ses archives donnent désormais d’un clic le lexique du pédagogue. Chez Piaget, le mot clef était «intelligence», la «créativité» est une notion plus récente, mais la «sémantique» a connu un siècle d’éclipse sous ces soleils. On revient en somme au point de départ de ce texte. Mais si les recherches de Piaget n’ont pas sorti l’école ni les familles de l’impasse, elles ont changé le regard des… savants. «Avant Piaget, on opérait les bébés à vif, sûr qu’ils ne sentaient pas encore la douleur ». Là, on taquine «l’intelligence artificielle» et son besoin de «happy end»: si on n’a plus le droit de fesser les enfants pour les rendre plus «raisonnables», on pourrait le faire sans mal aux robots.