hors champ

L’impérialisme, un cauchemar

On ne sait trop quels faits tirer du Conseil des droits de l’homme qui se tient trois fois par an au Palais des Nations, durant plus d’un mois à chaque fois. Entre les élections dans le Golfe, les handicapés en Asie, les objecteurs en Russie, la peine de mort en Afrique, le terrorisme au Sahel, le numérique en Amérique, le racisme en Europe, la censure en Hongrie, la femme dans le Monde… chacun y va de sa cause. C’est souvent l’affaire au profil le plus bas qui soudain pointe la question la plus aiguë. Comme les menées de la Chine entre l’Indus et le Gange, qui montrent que l’impérialisme n’est pas toujours voulu, ni très durable.

Outre les grands thèmes choisis pour chaque session et qui dominent les plénières du Conseil, chaque jour se tiennent foules de tables rondes «parallèles», à quoi s’ajoutent hors Palais le Festival du film ad hoc et la Semaine contre le racisme. Certes, comme toutes les personnes qui n’ont rien à dire et qui ne savent pas que faire vont le cacher sous la toge des «droits» ou de la «paix», le «Canard Enchaîné» trouverait là, une bonne réserve de «noix». Mais tout de même, on entend parfois des choses peu connues et sans solution facile. Un exemple fut cette séance sur la peine de mort, où une Congolaise mit le doigt sur le hic: «Avec la forte criminalité dans nos pays, on ne peut abolir cette pratique par la volonté populaire: le public voterait à fond pour la peine de mort». Est-elle d’ailleurs toujours injuste, comme le ressentent les citoyens en Europe? Ce n’était pas la question à cette session-là: dans trop de pays, la Justice est hélas! bâclée, et les pendus sont des mineurs sans deuxième chance.

La fin de la Pax Americana

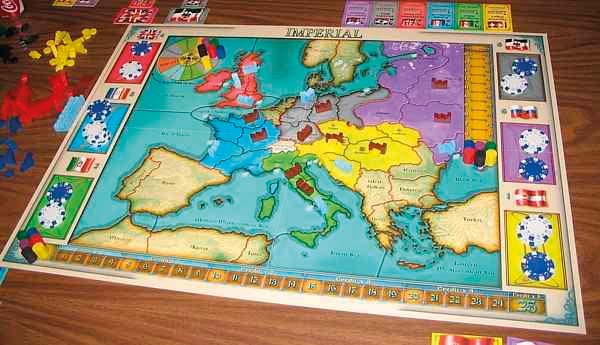

Dans les coulisses du Palais en cette saison, on croise d’autres avocats de causes perdues, venus du Cachemire, du Xinjiang, du Sri Lanka, du Balouchistan… Une agence japonaise a ainsi réuni des experts du Pakistan, du Bangladesh, des Ouïghours et certains de leurs amis pour dénoncer la colonisation de l’Asie du Sud par la Chine; mais le journaliste en est ressorti avec plus de questions qu’à l’entrée. Car ce fut l’occasion de se pencher sur un phénomène historique récurrent: l’impérialisme. Quelles furent les grandes puissances impériales depuis que (à l’époque de notre Moyen Âge) Rome a laissé la place et que la Chine s’est repliée?

L’Empire ottoman, la Couronne d’Espagne puis l’Empire britannique pour citer ceux où le soleil ne se couchait guère… sans compter la Russie avec ses hauts et ses bas qui lui remontent à la tête. L’empire américain – accusé de néocolonialisme mais hors radar des «décoloniaux» – s’essouffle malgré son «soft power». La Chine de nos jours – forte de son industrie – veut-elle rafler la mise, ou le fait-elle par la force les choses? A la table ronde dont on vient de parler, on a admis que – par exemple – le racisme en Chine venait d’en-bas encore plus que d’en-haut: le Parti cherche plutôt depuis le début à gérer ses «allogènes». Au fil des ans au Palais, on a ouï d’autres experts donner le même son de cloche: si Pékin sinise le Xinjiang comme elle l’a fait du Tibet, c’est autant par peur que par dessein.

La dissolution de l’Union soviétique fut un choc pour les chefs de la Chine, déjà confits dans une fierté nationale rigide. Pas sûr que Michelle Bachelet ait eu tort de chercher à l’adoucir, car avec d’autres minorités plus modestes – comme au Yunnan – Pékin a la main moins lourde. Mais laissons ces analyses à plus compétents que le soussigné. On va plutôt voir ici combien l’impérialisme est semé d’embûches.

Les moyennes ont peu de moyens

On dira que pour Gengis Khan, la voie fut simple: massacrer les uns et brimer les autres; mais même là, il trouva ses limites: que reste-t-il du «pouvoir» mongol en Asie? L’Espagne, on le sait, fut dépeuplée puis ruinée et enfin figée par son expansion coloniale. Les Ottomans ont dû déléguer à leurs esclaves – Albanais, Arméniens, Janissaires – une bonne partie des rôle cruciaux. Albion – lancée dans l’aventure surtout par Lord Palmerston pour «contrer la misère» – a suscité des jaloux: le Reich a failli la doubler. La France – acteur de second rang depuis Waterloo – s’est plainte plus d’une fois que les colonies lui coûtaient et ne servaient qu’aux colons. L’Amérique a payé son triomphe d’Après-Guerre par des conflits internes entre âges ou couleurs, avec grèves dans les écoles et émeutes dans les ghettos.

Moins ouverte ou plus basique, l’Union Soviétique a pu mettre un couvercle sur la société civile mais a tout de même vécu un siècle de conflits larvés au sommet. «C’est comme une lutte de souris sous le tapis: on ne voit pas qui fait quoi, mais ça mord fort», disait Churchill de ce qui se passait au Kremlin. De nos jours, la Chine voit bien que son centralisme mine la concorde entre ses provinces; et pour assurer sa place dans le monde, elle tente de saper – par exemple – les Nations fortes d’Asie du Sud. Mais quelle impasse: à l’intérieur, elle étouffe son islam; au dehors, elle pactise avec. Et sa mainmise sur des ports au Pakistan et au Sri Lanka se heurte à l’opinion locale. D’ailleurs, au Pakistan aussi, l’Etat est souvent compromis par sa base: les groupes extrêmes tuent au grand dam de la Cour suprême.

Bref, les horreurs du monde ne sont pas toujours de propos délibéré: comme dit l’adage confirmé par la Suisse, seuls les peuples mineurs «qui n’ont pas d’histoire» sont heureux. Le Prince du Liechtenstein vient d’écrire un livre sur l’avenir des petits pays, a-t-on appris à une soirée de l’Institut national genevois. En fait, les plus vulnérables sont les moyens, en équilibre instable.

Ménage à trois et demi au Sud

de l’Himalaya

L’imbroglio de l’Asie du Sud ne s’arrête pas là: aux Nations, selon le jour ou la salle, on entend parler des crimes d’Islamabad ou de Dhaka – ce qui est en gros le contraire – et on honore le Nobel de la paix Mohamad Yunus qui joue pour la seconde fois en ce siècle un jeu qui le dépasse. Cette fois, il sert de paravent à la recolonisation du Bengale par le Pakistan islamiste, disent les laïcs pourtant de son bord. Mais au monde des «droits humains», on n’est pas à une absurdité près: qu’importe la logique, pourvu qu’on frappe l’ennemi. Depuis un demi-siècle, quatre régimes sont tombés au Bengale sous nos vivats comme ceux des rebelles de Tintin face aux Alcazar et Tapioca.

L’éthique Kleenex est la seul qui serve, au Sud comme au Nord: ces temps, on entend sans cesse dénoncer l’abus des «passions» par les populistes; mais à la Maison de la paix, une soirée exalta les passions féministes censées faciliter la victoire de la bonne cause (ce fut aussi la litanie des Impact Days d’un festival de films à la Salle Pitoëff). De même à la Semaine contre le racisme, la maire nous enjoint de «dire les choses» sans détour, de «mettre les mots» sur les faits, mais ceux d’en face qui le font sur Twitter sont traités de monstres.

Bref, chacun prêche pour les siens, et les gens «engagés» ne sont guère ouverts au doute, un auteur le disait au Salon du livre. De plus, ils s’accrochent à leurs slogans jusqu’à l’absurde: «Le stigmate du handicap est le fruit d’une imagerie de mâle blanc occidental», a-t-on pu entendre ces jours à l’Hôpital lors d’un débat bien-pensant mais pensant de travers: s’il est un domaine où le destin frappe autant les hommes que les femmes, les riches que les pauvres, les blancs que les autres… c’est bien le coup du sort, Franklin D. Roosevelt en témoigne.

Mais ce qui reste de toute cette agitation militante du mois passé, c’est son goût frelaté: jadis, le courage, c’était prendre des risques pour la veuve et l’orphelin; de nos jours, c’est faire carrière dessus!