Spécial énergie - Débat à la bibliothèque Naef Immobilier

Le «tout-béton», une fatalité?

Star de la construction, le béton est responsable à hauteur de 8% des émissions de C02 mondiales. Mis sur la sellette par deux spécialistes lors de la rencontre orchestrée par Naef Immobilier, ce matériau favori de la modernité est acculé à se réinventer. Parallèlement font surface des alternatives oubliées, terre crue, paille ou bois, qui allient avantages écologiques et esthétiques.

Entre bilan carbone catastrophique, extraction massive de sables et graviers des sous-sols de terres agricoles et forestières et remblayage avec des déchets de chantiers, mainmise de quelques multinationales sur la production de ciment, sans omettre les juteuses mafias du sable de par le monde qui ravagent les plages, les fleuves et les fonds marins, le fonctionnement de l’économie du béton a de quoi inquiéter. Certains chiffres donnent le vertige: rien qu’en Suisse romande, l’usage massif du béton nécessite l’approvisionnement annuel d’un volume de granulats quasiment équivalent à la pyramide de Khéops. Quant au sable, avec cinquante milliards de tonnes chaque année, il est la deuxième ressource mondiale la plus consommée, juste derrière l’eau douce et devant le pétrole.

Remise en question du «tout-béton»

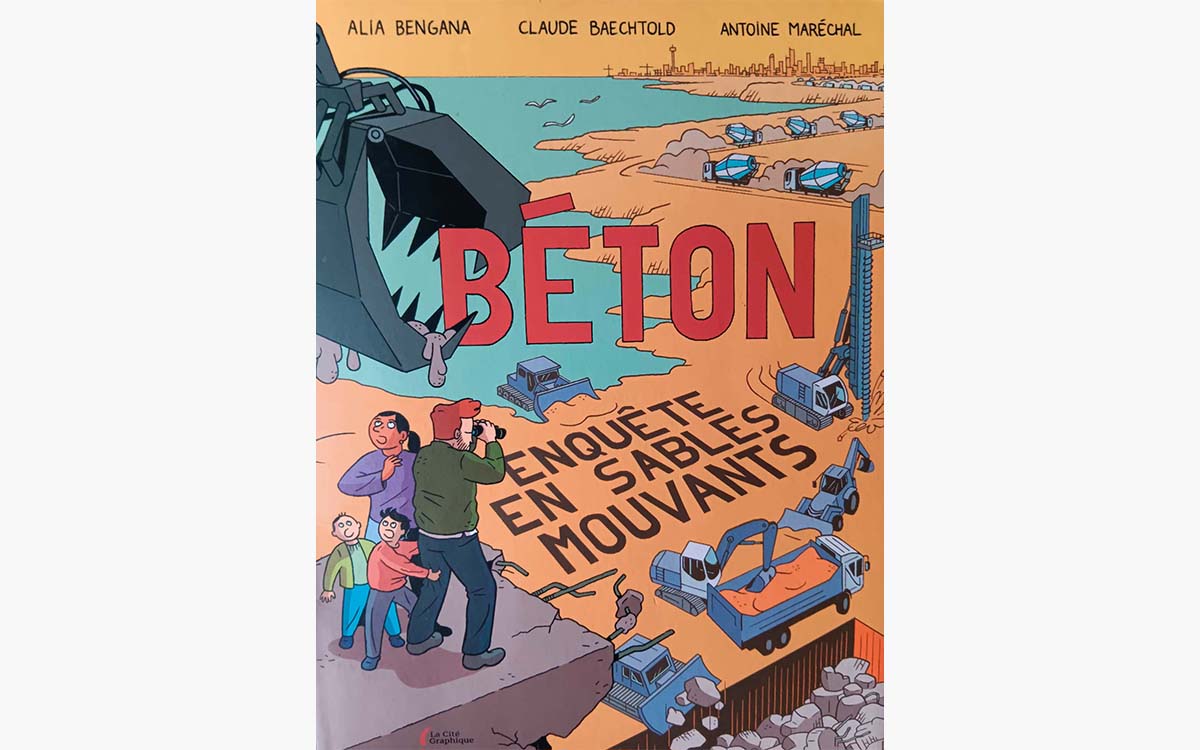

Auteur avec Claude Baechtold et le dessinateur Antoine Maréchal de la BD documentaire «Béton, enquête en sables mouvants», Alia Bengana, architecte et enseignante à la HEIA Fribourg et à l’EPFL., a animé la rencontre captivante organisée par la Bibliothèque de Naef Immobilier. Formatée au «tout-béton», conquise par ce matériau cher à le Corbusier, la bâtisseuse fait tomber ses certitude de leur piédestal lorsqu’elle est appelée à réaliser une maison d’hôtes en béton dans une oasis du Sahara algérien. Trop fin, le sable du désert, ne se prêtant pas à la fabrication du matériau, elle découvre les cohortes de camions qui acheminent, sur 1200 km, le sable nécessaire. Et cela au lieu de perpétuer la construction en terre crue traditionnelle qui permettrait pourtant de réguler la température intérieure sans les climatiseurs dont les habitants se sont du même coup rendus dépendants. Ce sera le déclic, dès son retour en Suisse romande, à ses investigations locales et globales sur le béton et bien sûr le ciment, principal ingrédient à fort impact environnemental, soit 6 à 10% des émissions mondiales de CO2.

Autant de recherches, de rencontres avec des spécialistes et des professionnels du secteur du bâtiment qui seront transposées en une BD à la fois pointue et accessible aux néophytes. L’ouvrage analyse également les alternatives à ce matériau célébré par les architectes et les ingénieurs, tant pour sa résistance que pour sa plasticité et les possibilités constructives qu’il offre.

Sortir de la léthargie

«Il faut arrêter le surdosage, le surdimensionnement, l’utilisation systématique du béton par simple paresse, conclut l’auteure. Le béton est une matière précieuse à utiliser avec parcimonie là où elle est réellement nécessaire». Et d’ajouter «qu’aujourd’hui, les grands cimentiers proposent des solutions qui réduisent seulement de 10% l’impact carbone. Il s’agit d’aller au-delà et de poursuivre les recherches sur le béton bas carbone, dont les quantités de sable, de gravier et de ciment sont optimisées, comme le LC3 développé à l’EPFL et commercialisé par l’entreprise colombienne Argos depuis 2020», et aussi en Suisse depuis 2023 par Juramaterials, sous le nom de JuraCO3. De plus, Holcim en produit en France, dans deux cimenteries.

Tout en relevant qu’un label Minergie peut être décroché «même si la construction a été un gouffre en énergie grise», elle incite les architectes à se pencher sur la production locale: du bois, de la paille, du chanvre, de la pierre. «Les mentalités doivent évoluer. Les bâtiments, comme l’immeuble Soubeyran à Genève (ndlr: matériaux naturels, optimisation de l’énergie grise, énergies renouvelables) et le bâtiment cantonal lausannois ECO-46 en paille porteuse sont encore trop peu nombreux».

Frénésie africaine

Aux côtés de la présentation d’Alia Bangana, les propos d’Armelle Choplin confirment la nécessité de s’ouvrir à des modes constructifs alternatifs. Et ce, quels que soient les territoires. Avec son ouvrage «Matière grise de l’urbain. La vie du ciment en Afrique», la géographe et urbaniste, professeure à l’Université de Genève, nous plonge dans un continent croulant sous le béton, devenu le symbole de réussite sociale au cœur d’une urbanisation frénétique. Son analyse donne également la voix aux architectes, chercheurs et ingénieurs qui tentent de réhabiliter les pratiques constructives vernaculaires comme la terre crue et les fibres végétales confrontées à la dévalorisation de ces matériaux et à la disparition des savoir-faire associés. Elle cite notamment le Burkinabé Francis Kéré, prix Pritzker 2022, qui privilégie les ressources locales pour concevoir une architecture d’une sobre élégance.

VIVIANE SCARAMIGLIA

• «Béton, enquête en sables mouvants»,

Alia Bangana, Claude Baechtold, Antoin Maréchal, Les Presses de la Cité, 160 pages, 2024.

• «Matière grise de l’urbain. La vie du ciment en Afrique», Armelle Choplin, Métis Presses, 2020.

• Bibliothèque de l’Immobilier Naef, boulevard James-Fazy 4, 1201 Genève,

www.biblioimmo.ch