hors champ

Le droit de regard

Un festival des médias (presstival.ch) s’est tenu ces jours à Bienne. ça tombait bien, car au moment où ce journal va tirer la prise, la question «A quoi sert un journaliste?» ou même «C’est quoi, un journaliste?» est plus actuelle que jamais; et le nom de cette page Hors Champ donne déjà un bout de la clef.

On ne va pas conter ici par le menu le Presstival: le soussigné craignait le pire, au vu des partenaires, tous plus ou moins engagés à même bord, même les mécènes; mais une fois sur place – ô miracle – on a trouvé aussi deux ou trois atypiques au podium. Dont un – du mal famé «Illustré» – a suggéré que le journalisme se distinguait des autres sources d’information ou modes d’expression par… le «regard». C’est quoi, ce regard qui parfois en dit plus que toutes les paroles, et dont jadis Jean-Philippe Rapp avait fait son atout face à Claude Torracinta? L’intellect a-t-il besoin d’un autre regard que celui de la science et de l’art? En une page, on ne peut traiter à fond la question: même un livre ou une thèse passe en général à côté. Mais on peut évoquer et illustrer la question, fût-ce à partir de deux propos du Presstival.

Les chiens de faïence

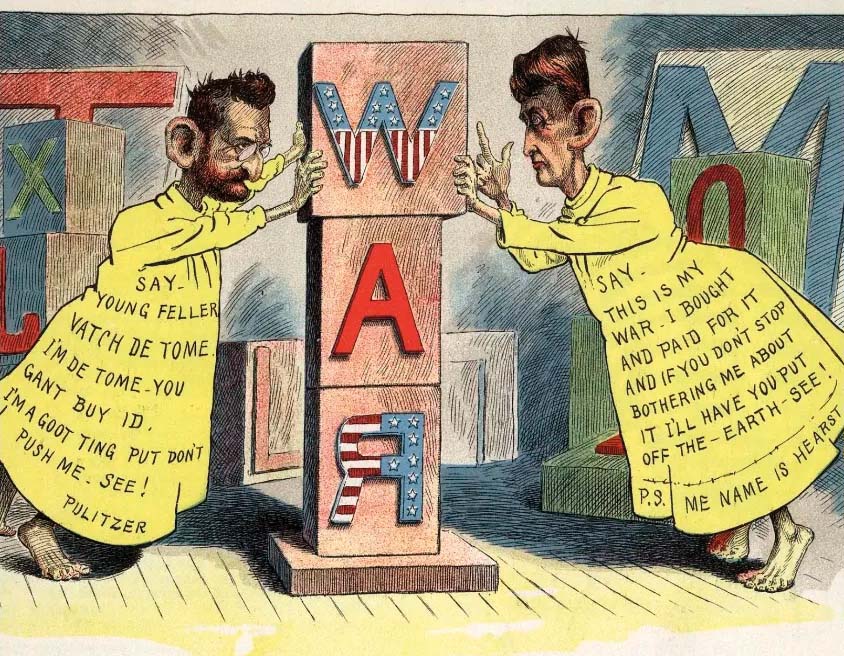

Une vieille blague disait «Il y a deux types de métiers: ceux qui savent tout sur rien et ceux qui ne savent rien sur tout». Les premiers, ce sont les spécialistes, qui savent tout en leur domaine, si étroit qu’il se résume à rien; les seconds sont les généralistes, qui ont du savoir sur tout, mais si mince qu’il se résume à rien. Certes, on n’oserait mettre l’abject journaliste de boulevard en regard du splendide mandarin de l’Académie. Pourtant, il se pourrait que plus nul soit le journaliste, mieux il joue son rôle. Car si le «savant» en sait long, il voit les choses du dedans; or de grandes institutions – même le Nobel ou Big Blue – ont trébuché sous le règne d’experts en leur branche. Face aux incollables spécialistes, le journaliste – même le plus frivole – voit au moins les choses du dehors: il peut tracer un profil, sinon comparer. En somme, il est à la science ce que l’art impressionniste fut à l’art académique, sinon à l’art pompier. Et même la photo – exacte, précise, factuelle sinon objective comme la science – ne dit pas tout, sans quoi on n’aurait pas besoin du dessin de presse (qui est la forme suprême du journalisme).

La question du «regard» est donc sans réponse, mais elle doit habiter le journaliste et le lecteur à chaque mot, sans quoi le savoir académique suffirait. C’est là d’ailleurs la dérive sans recul de cette «presse de qualité» que l’officialité soutient avec une générosité suspecte depuis que le lectorat a lâché ladite presse. Pourquoi ce lâchage? Facile d’incriminer le «grand capital» et sa mainmise sur les médias; mais si la grande presse de gauche n’est plus là, à qui la faute? D’ailleurs, ce n’est pas une perte de médias à quoi on assiste: le Net en regorge; mais les gens «de qualité» jurent que le savoir en ligne est «faux». On ne va pas ici coller ou ôter les labels sur la bonne ou fausse info: la guerre fait rage depuis avant la Covid ou Trump. Elargir le regard, c’est poser les questions que la science sérieuse ne se pose pas… et il y en a de quoi remplir mille médias.

Dans Hors Champ, on aborde souvent des sujets de «science dure»; car pour la politique, on a assez d’aliment dans la vie courante – en famille, au travail – ou même dans le matériel de vote. Crier «Paix dans le monde» ou «Vive l’égalité» ne mange pas de pain et va sans dire, même sans l’aide des médias. Mais en sciences dures se posent des questions de Sirius qui gênent même le savant. Or la presse spécialisée et les médias généralistes forment des bulles aussi disjointes que le «tout sur rien» et le «rien sur tout»: tentons de lancer un pont… car la science est chose trop vivante pour être laissée aux scientifiques et trop sérieuse pour être laissée au politique. Pour poser la bonne question qui seule permet une bonne réponse, on a souvent besoin d’un journaliste à l’esprit scientifique…

Au-delà des mots passe-partout

Exemples: quand le prof nous bassine avec les quinze milliards d’années depuis le Big Bang et que – le temps étant «relatif» – le pékin peut se demander «Une si longue attente aux yeux de qui: de nous qui en sommes le fruit si bien mûri ou du boson qui se sent encore nouveau-né?». La question est bêbête pour Einstein ou pour l’enfant du Roi Nu (sous son habit de maths); mais de nos jours, les savants sont nuls en bête… et sont pris de court devant le buffet après le colloque.

De même pour les «particules élémentaires»: faut-il les prendre au sens de Watson, de Houellbecq, de Mendeleïeff ou de Planck qui dira «élémentaires car on n’y trouve pas même une particule». Bref, si la politique est le terrain de chasse favori des journalistes, la physique est le meilleur terrain d’escalade pour voir les choses de haut… au-delà des mots. Mais assez de grimpe; retour un cran plus bas à mi côte: ce qui est bon pour le Cern est-il ipso facto bon pour la science? L’actuelle patronne de la maison – une femme de qualité à titre personnel – étant sur le départ, les langues se délient: «Un mandat pour rien», disent les uns; «La manière dont on a traité ceux qui pensent hors ligne est choquante pour une institution scientifique», répètent d’autres à propos de l’affaire Strumia. Ces propos sont ceux de physiciens ou physiciennes, mais ils n’auraient pas été tenus sans qu’un journaliste pose au moins la question. Ce crochet fait du côté de la technoscience, revenons au terrain de chasse le plus couru des journalistes: la politique.

Où est le pouvoir?

Au Presstival, on a bien sûr eu un débat sur les médias face à Gaza; à nouveau, on ne va pas ici discuter de qui sont les gentils et les méchants: personne – et surtout pas les Juifs du dehors – ne trouve «bien» qu’on lâche des bombes sur des civils déjà privés de chez eux depuis trois quarts de siècle. A la rigueur, les opinions se divisent sur le «A qui la faute?»; mais les questions pour un journaliste se trouvent ailleurs. Une fois fait son devoir «éthique» de «solidarité» avec les «victimes» en criant «Halte au génocide», que peut un journaliste que les militants, les diplomates, les combattants n’aient déjà dit ou fait?

Et là, on en revient à cette question: si un journaliste sert à quoi que ce soit (ce qui n’est pas prouvé), si sa mission est d’allumer son «objectif» (notion ambiguë)… ça veut dire quoi en pratique? Un Russe de Genève, mais surtout libre-penseur à qui le soussigné a demandé «Et toi, que penses-tu de la situation au Proche-Orient?», a donné cette réponse inattendue: «Il a fallu un demi-siècle pour trancher qui de Lénine ou Kautsky avait raison». Certes, on ne peut dire aux martyrs de Gaza «On vous aidera dans un demi-siècle si on conclut que vous êtes bel et bien génocidés». Mais un vrai journaliste ne doit pas perdre de vue cette question des errements – rouges, verts, noirs – des bonnes causes. Et sa compassion envers les victimes ne doit pas baisser la garde envers l’intox de l’autre bord… quitte à se faire mal voir de ses collègues et autres âmes pures ou esprits lucides. Surtout quand on a entendu cent fois – et encore au Presstival – invoquer le précédent du Vietnam: de nos jours encore, peut nous chaut ce que pensaient ou voulaient vraiment cette partie des Vietnamiens que le Parti a «libérés» contre leur gré.

Pour un militant et – hélas! – pour maint reporter, l’essentiel est que notre mythologie perdure: elle nous est si flatteuse… alors qu’importent les victimes qui font tache sur notre chemise rouge. Pour conclure, tentons un «autre regard» sur le «biais cognitif» dont les experts en vérité veulent nous tirer… mais chaque fois du même côté! Or, dénoncer le capital, le populisme, cela rapporte gros en terme de carrière, et c’est donc le sport favori des «intellectuels» (médiatiques, académiques et humanitaires).

Dans le sens inverse, on entend plus rarement le patronat dénoncer les milieux «sociaux», qu’il soutient même souvent en argent ou en paroles comme «partenaire». Alors, qui a peur de qui; et cette peur ne biaise-t-elle pas tout débat? L’ancien maire de Bienne savait sans doute de quoi il parlait, quand il disait que «les gens de droite sont moins bornés que ceux de gauche». Même si la nouvelle Mairie clame que «nous, nous ne sommes pas réformistes»: retour à Karl Kautsky sinon à Eduard Bernstein, penseurs délaissés par les «chercheurs»: peut-être est-ce là aussi le rôle des médias de déterrer les enterrés de l’histoire des historiens. Car le travers des spécialistes – en histoire des idées plus que tout – est d’être juges et parties: ce sera l’objet du prochain et ultime article sur l’honnie «objectivité».